不動産鑑定士による不動産仲介が企業にもたらす付加価値とは

はじめに:企業の不動産戦略に“鑑定士仲介”という選択肢

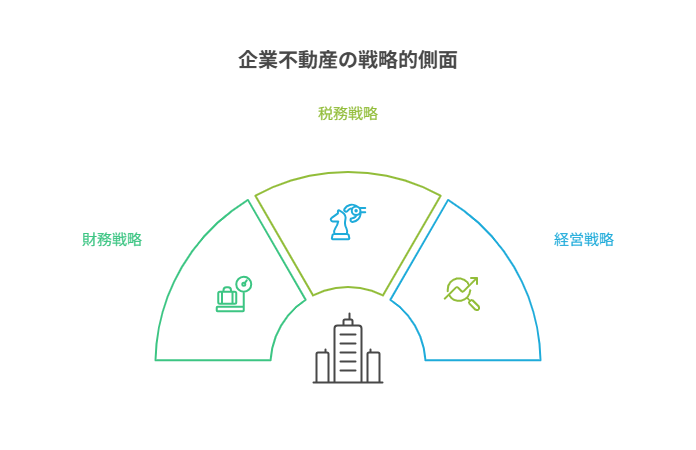

企業が保有する不動産は、単なる資産ではなく、財務・税務・経営戦略に直結する重要な要素です。売却や取得のタイミング、価格設定、税務処理など、意思決定には高度な専門性が求められます。

一般的に不動産の売却や取得は不動産会社を通じて行われますが、近年では「不動産鑑定士」が仲介を担うケースも増えてきています。鑑定士による仲介は、企業にとってより合理的で透明性の高い不動産取引を実現する手段となり得ます。

本記事では、不動産鑑定士が提供する仲介サービスの特徴や、企業にとってのメリットについて詳しく解説します。

不動産鑑定士とは?企業にとっての価値

不動産鑑定士は、国土交通省が管轄する国家資格であり、不動産の経済価値を専門的に評価するプロフェッショナルです。

不動産鑑定士によって発行される不動産鑑定評価書は、裁判所や税務署、金融機関などでも活用される公的な資料となるため、信頼性が非常に高いのが特徴です。

なお、この不動産鑑定評価書を発行するのは、不動産鑑定士のみに認められた独占業務となります。

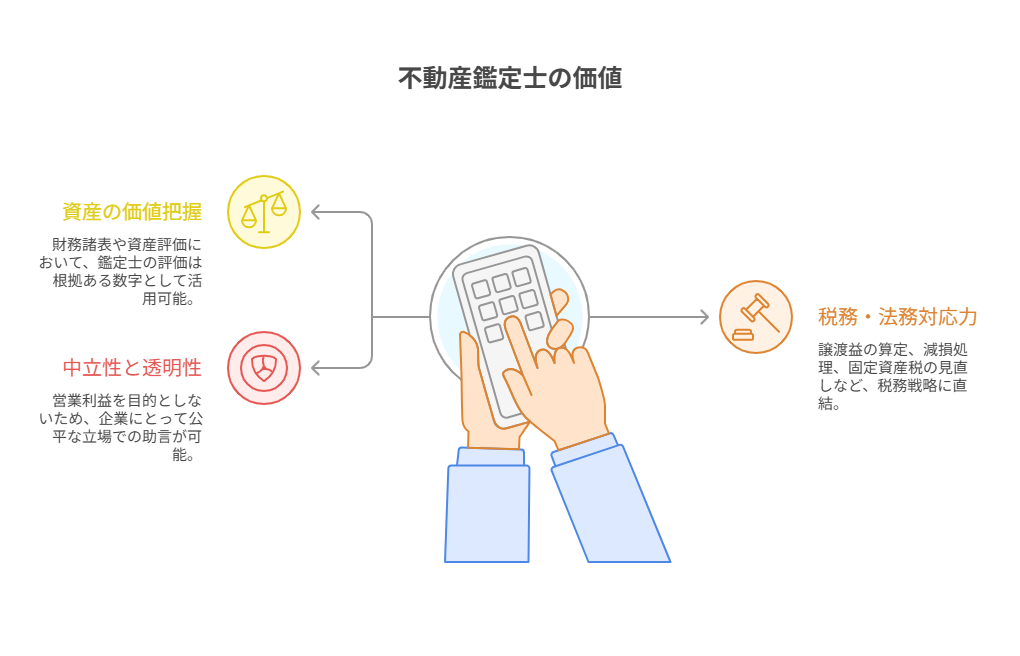

企業にとって不動産鑑定士の価値は、以下の点に集約されます:

- 資産の正確な価値把握:財務諸表や資産評価において、鑑定士の評価は根拠ある数字として活用可能。

- 税務・法務対応力:譲渡益の算定、減損処理、固定資産税の見直しなど、税務戦略に直結。

- 中立性と透明性:営業利益を目的としないため、企業にとって公平な立場での助言が可能。

企業が複雑化・多様化する不動産活用や資産戦略を立案する局面においては、鑑定士の専門性が一層重視されます。特にM&Aや事業再編、グループ企業間の取引、あるいは特殊な権利関係が絡むケースなど、一般的な不動産会社の枠組みでは対応しきれない局面でも、中立的かつ高度な評価力を生かし、経営層の意思決定を後押しします。その結果、鑑定士主導の仲介は、企業の長期的な利益やリスクマネジメントに寄与し、単なる取引を超えた「戦略的パートナー」としての役割を果たすのです。

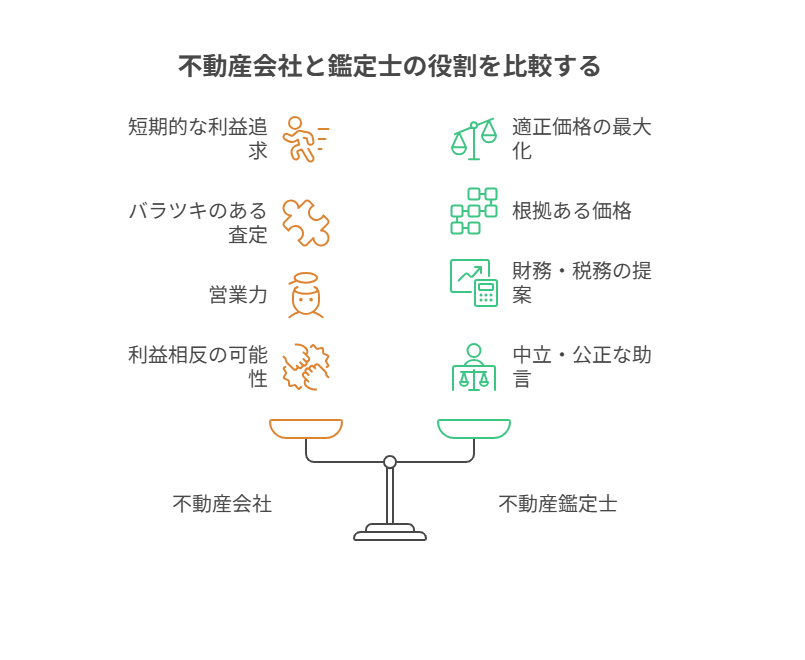

不動産会社との違い:企業目線での比較

不動産会社は売買成立を目的とするため、短期的な利益を追求する傾向にあります。その為、企業にとって、不本意な価格での成約を迫られる場合があります。一方、不動産鑑定士は鑑定評価に基づき、企業にとって最も合理的な価格を指針とします。これは、企業の財務戦略や税務対応において大きな差となります。通常、不動産鑑定会社は、不動産仲介業以外の業務も行っていることから、短期的な取引成立を迫ることもありません。

また、不動産鑑定士は、個別物件の特性や時価への影響要因を体系的に分析し、企業にとって最適な売却タイミングや活用方法を示すことができます。これにより、短期的な取引利益だけでなく、中長期的な経営資源の有効活用が図れ、企業価値の向上にも寄与します。

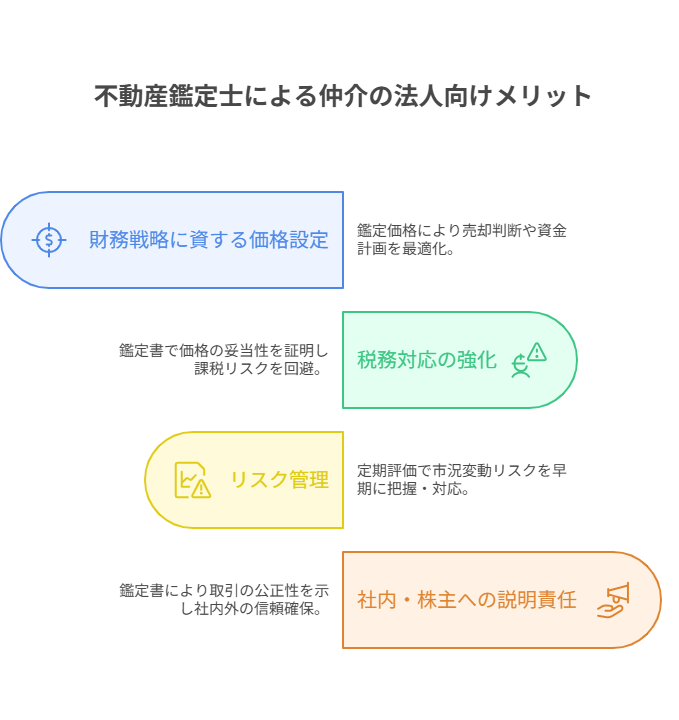

不動産鑑定士による仲介の法人向けメリット

財務戦略に資する価格設定

企業が保有する不動産は、貸借対照表上に資産として計上されており、売却や活用の意思決定は企業全体の財務戦略に直結します。例えば、工場やオフィスビルを売却して新たな事業拠点へ投資する場合、売却価格が根拠あるものでなければ、予想外の損失や税金負担が生じるリスクがあります。不動産鑑定士は、立地や建物の状態、周辺の市場動向など多角的なデータを分析し、鑑定評価書に基づいてより正確な適正価格を提示します。たとえば、都市部の支店ビルを売却する際に、周辺取引事例や将来の再開発計画を考慮しながら価格設定を行うことで、企業は無用な値引き交渉や過剰な納税を回避し、資金調達やM&Aの資金計画をより確実に進めることができます。

税務対応の強化

不動産の売却や譲渡益が発生すると、税務調査や申告時に価格の妥当性が問われることが多くなります。たとえば、親会社から子会社への不動産移転や関連会社間の売買の場合、市場価格とかけ離れた取引価格は税務署から指摘されやすく、追徴課税のリスクが生じます。鑑定評価書を提出することで、第三者の専門的な判断に基づいた価格であることを証明でき、税務署への説明責任を果たせます。実際に、地方の工場をグループ内で売却する際に鑑定士の評価を用い、税務調査で適正な処理として認められた事例もあります。

リスク管理

不動産市場は景気や政策の影響を大きく受けるため、資産価値が短期間で大きく変動することも珍しくありません。たとえば、オフィス需要の急減による市場価格の下落や、周辺環境の変化による資産価値の毀損など、企業の経営に影響するリスクは多様です。不動産鑑定士による定期的な評価を実施することで、こうした市況変動リスクの早期発見や定量的な把握が可能となります。例えば、毎年決算期に主要不動産の評価を受け、資産の時価変動を経営会議で共有することで、減損処理や早期売却の判断を迅速に行ったケースもあります。

社内・株主への説明責任

大手企業や上場企業では、不動産の売却や資産の組み換えを行う際に、経営層や株主から取引の妥当性や利益相反の有無について厳格な説明が求められます。根拠の不明瞭な価格設定では、社内承認が得られなかったり、株主から訴訟リスクが生じる可能性もあります。不動産鑑定士による鑑定評価書は、第三者の公正な視点から記載されているため、取引資料や社内稟議書として信頼性が高いものとなります。例えば、複数の関係会社が共同で所有する土地を売却する際、鑑定評価書を根拠に各社の取り分を決定し、全ての株主に納得してもらった事例もあります。

このように、不動産鑑定士による仲介や評価は、財務戦略や税務、リスク管理、社内・株主への説明責任など、さまざまな面で企業経営に大きなメリットをもたらします。具体的な事例や豊富な実践経験から得られる知見を活用することで、より効果的な資産運用・売却戦略の構築が可能となります。

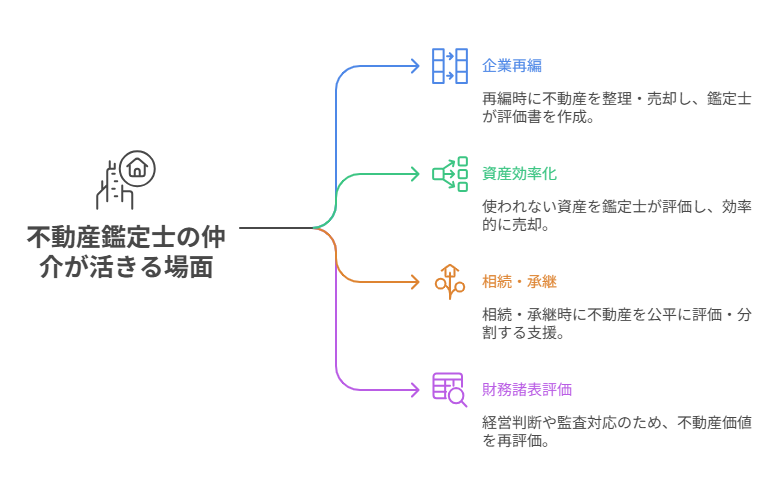

活用シーン別:不動産鑑定士の仲介が活きる場面

企業再編・M&Aに伴う不動産売却

企業再編やM&Aが行われる際には、合併・分割・事業譲渡などの再編スキームに応じて保有不動産の整理・売却が求められます。この過程で、不動産鑑定士は客観的かつ公正な視点から不動産価値を評価し、取引価格の根拠となる鑑定評価書を作成します。例えば、ある製薬会社がM&Aによって事業の一部を売却する際、関連する研究施設や工場用地の評価を鑑定士に依頼しました。この評価書は、買収企業側のデューデリジェンス資料としても活用され、価格交渉の場で双方の納得を得る材料となり、円滑な売却に貢献しました。

遊休資産の売却による資産効率化

企業が長年保有していたが使われなくなった土地や建物、いわゆる「遊休資産」の売却は、経営資源の最適化に直結します。しかし、遊休地は独自の事情や特殊な立地条件が絡むため、一般の不動産会社だけでは適正価格の見極めが難しいことも。不動産鑑定士は、市場動向だけでなく、土地の履歴や法的制約、将来の開発可能性まで踏まえて評価を実施します。たとえば、物流企業が閉鎖した倉庫跡地を売却する際、鑑定士が現地調査や用途変更の可能性も含めて評価し、結果的に想定よりも高値で売却できたケースがあります。

相続・事業承継に伴う不動産整理

オーナー企業や中小企業の事業承継・相続の局面では、不動産資産の評価・分割が大きな課題となります。公平な資産分配や相続税の適正計算のためには、第三者評価が不可欠です。実際、地方の製造業で創業者が引退する際、所有する複数の土地の分割評価を行い、各相続人が納得できる形で資産を分配、かつ税務署にも認められた事例があります。また、事業承継時に不動産を法人に売却する場合も、市場価格に基づく適正な売買が求められるため、鑑定士による評価が重宝されています。

財務諸表上の資産評価見直し

経営環境の変化や会計基準の改定により、企業は保有不動産の価値を定期的に見直し、減損処理や再評価を行う必要があります。不動産鑑定士による評価は、会計監査や税務調査の際に客観的な根拠として活用されるだけでなく、経営判断の迅速化にも寄与します。例えば、大手小売業が店舗の一部を閉鎖した際、鑑定士に評価を依頼し、数年間で資産価値が大幅に下落したことが判明したため、速やかに減損処理を行い、財務リスクを最小限に抑えた事例があります。さらに、評価資料を経営会議や株主総会で提示することで、社内外のステークホルダーの理解と納得を得やすくなります。

このように、不動産鑑定士の仲介が活きる場面は多岐にわたり、単なる価格査定を超えて、企業経営のさまざまな局面で価値を発揮しています。具体的な事例と専門的な知見を活用することで、より戦略的・合理的な資産運用や売却判断につなげることができます。

実例紹介

事例①:M&Aに伴う不動産売却

ある製造業の企業が事業譲渡を検討した際、工場用地や付随する事務所ビルの売却が必要となりました。最初に不動産会社の一般的な査定を受けたものの、提示された価格は根拠が曖昧で、社内の承認段階で不透明さが問題視されました。そこで、不動産鑑定士に評価を依頼。鑑定評価書には詳細な現地調査結果、法的制約、市場動向、将来的な活用可能性などが網羅されており、価格の妥当性が数値的・論理的に裏付けられていました。この評価書は、株主総会や買収企業側のデューデリジェンスにも大いに活用され、双方が納得できる価格での売却がスムーズに成立しました。

事例②:税務調査でのトラブル回避

IT企業が本社として利用していたオフィスビルを売却した際、譲渡益の大きさから税務署の調査が入りました。税務署は売却価格が市場価格から乖離していないかを厳しくチェック。鑑定士が発行した評価書を証拠として提出したことで、客観的かつ公正な評価がなされていると認められ、追徴課税を回避できました。さらに、この評価書は社内の経理部門での記録や監査対応資料としても役立ち、将来的な会計監査にも備えることができました。

事例③:遊休地売却での社内承認取得

全国展開する物流企業が、長期間未活用だった倉庫跡地を売却することになりました。土地は特殊な立地条件を有しており、将来的な開発余地や法的規制も複雑で、適正な売却価格を巡って経営陣の意見が大きく分かれていました。不動産鑑定士が、現地調査や周辺事例の収集、用途変更の可能性評価を含めた総合的な分析を実施。その結果、鑑定評価書に基づく価格で経営会議の合意が得られ、想定を上回る価格での売却が成功しました。

事例④:事業承継に伴う資産分配

地方で長年続く金属加工会社で、創業者の引退に伴い事業承継が行われました。複数の相続人がいるなか、それぞれに土地や工場をどのように分配するかが大きな課題となりました。鑑定士による評価を基に分割案を作成したことで、いずれの相続人も納得できる形で不動産資産が分配され、相続税の計算や税務署への説明もスムーズに対応できました。結果として、トラブルの発生を未然に防ぐことができ、事業の継続も円滑に進みました。

事例⑤:減損処理による財務リスクの最小化

大手小売業が店舗統廃合を進める中、閉鎖した店舗や遊休地の資産評価の見直しが必要となりました。鑑定士による最新の市場動向や地域特性を反映した評価を依頼。数年前と比べて資産価値が大幅に下落していることが明らかになり、迅速に減損処理を実施。経営会議や株主総会では、鑑定評価書の資料を提示することで、資産価値の見直しの必要性や経営判断の合理性について社内外のステークホルダーの理解を得ることができました。

事例⑥:金融機関との交渉材料としての活用

ある中堅建設会社が、新規事業の資金調達のために保有地を担保に銀行融資を受けることを検討しました。金融機関は担保評価に厳しい目を向けていましたが、不動産鑑定士による詳細な評価書を提出したことで、銀行側の信頼を獲得。想定よりも有利な条件で融資を受けることに成功し、資金調達がスムーズに進みました。

事例⑦:特殊用途不動産の売却支援

医療法人が運営していた病院が閉鎖となり、その跡地の売却を検討することになりました。一般的な不動産会社では、特殊用途不動産の価値評価や買い手探しに苦戦しがちです。鑑定士は、病院という特殊な用途や法的制約を考慮しつつ、複数のシナリオによる評価を提示。結果として、介護施設運営会社への売却が決定し、地域における新たな活用価値を生むことになりました。

このように、不動産鑑定士が関わることで、あらゆるビジネスシーンや資産管理の局面で客観的かつ専門的な視点からのサポートが得られます。企業活動の透明性向上やトラブル防止、ステークホルダー間の合意形成、税務・会計上のリスク低減など、多様なメリットが実現できるのが特徴です。

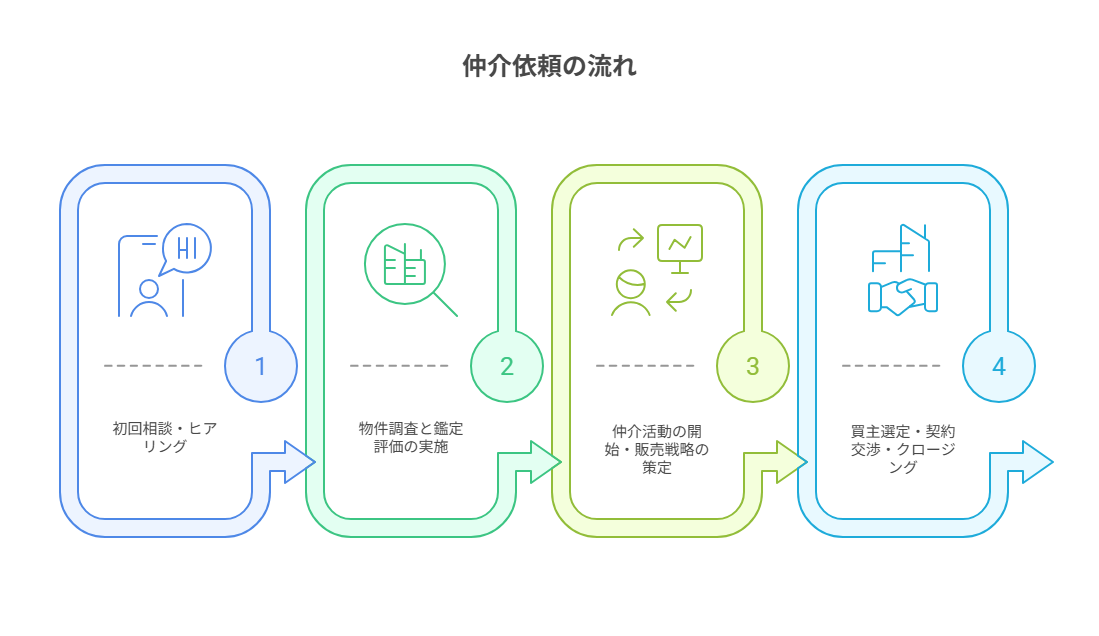

不動産鑑定士への仲介依頼の流れ

ステップ①:初回相談・ヒアリング

まず最初に、不動産鑑定士へ売却や活用に関する相談を行います。この段階では、企業の財務目標や現在の資産状況、売却対象不動産の所在地や規模、過去の利用履歴、将来的なビジョンなどについて詳細にヒアリングが実施されます。背景となる課題や売却理由、希望時期、社内意思決定のプロセス、関連する利害関係者の存在なども鑑定士が把握し、より現実的かつ企業方針に沿ったソリューション提案の準備が進められます。

ステップ②:物件調査と鑑定評価の実施

次に、不動産鑑定士が現地に赴き、敷地や建物の詳細な現況調査を行います。土地の形状や接道状況、周辺インフラ、都市計画・用途地域、法的規制の確認、過去の登記・取引履歴などを網羅的に調査します。また、周辺の類似物件取引事例や、将来的な開発可能性も考慮に入れて、多角的な視点で価値を分析します。その上で、最新の市場動向や地域の成長性、リスク要因なども取り入れた鑑定評価書が作成されます。評価作業には、書類の収集や専門的な分析を含めて通常数週間から1か月程度を要します。

ステップ③:仲介活動の開始・販売戦略の策定

鑑定評価の結果をもとに、具体的な売却活動がスタートします。不動産鑑定士が「宅地建物取引業」の免許を有している場合は、直接仲介業務を担うことができ、企業の立場に立った販売戦略を立案します。免許がない場合や特殊なケースでは、信頼できる提携不動産会社と密接に連携し、最適なターゲット層や販売チャネルの選定、販売時期や広告戦略、入札方式や価格設定などを提案します。また、企業の財務体質やブランディングを損なわないよう、秘密保持や情報管理にも十分な配慮がなされます。

ステップ④:買主選定・契約交渉・クロージング

購入希望者が現れた際には、打診内容や条件に関する詳細な検証を行い、売主企業にとって最も有利な相手を選定します。価格交渉や契約条件の調整では、鑑定士が過去の評価書や法的根拠をもとに、根拠ある説明・説得を行いながら合意形成をサポートします。契約書の作成、重要事項説明、登記手続き、資金決済など一連のクロージングまで全ての手順を丁寧にフォローし、不利益やトラブルの防止に努めます。特に大規模取引や複雑な権利関係が絡む場合も、中立的な第三者として専門的な助言と実務支援を提供します。

費用の目安と注意点

不動産鑑定士に仲介業務を依頼する際に発生する主要な費用について、より詳細に説明します。

まず、「鑑定評価料」は不動産鑑定士が物件の価値を客観的に評価し、正式な鑑定評価書を作成するために必要な費用です。この評価料は依頼する不動産の種類や規模、所在地域、評価の難易度、必要な調査内容によって大きく異なります。たとえば都心部の大規模なオフィスビルや商業施設の場合、周辺の取引事例や将来的な開発動向、複雑な権利関係なども考慮するため、詳細な現地調査や多角的な分析が求められ、費用も高額になりやすい傾向があります。一方、中小規模の土地や住宅など比較的シンプルな案件であれば、評価料も数十万円程度に収まる場合があります。鑑定評価料の具体的な金額は、事前の見積もりや説明をしっかり受け、納得した上で依頼することが重要です。

次に発生する「仲介手数料」ですが、これは不動産売買における取引の成立時に発生する報酬です。日本の法律では、宅地建物取引業者が受け取ることのできる仲介手数料の上限が定められており、売買価格の3%+6万円(税別)が一般的な目安となっています。不動産鑑定士が宅地建物取引業の免許を保有している場合は、鑑定士自らが仲介業務を行い、この基準に則って手数料を請求します。免許を持たない場合や特殊な案件では、提携する不動産会社が仲介業務を担当し、同様の手数料体系になります。大規模な案件や特殊な条件が付随する場合、内容に応じて手数料の調整や追加の報酬が発生することもあるため、事前の契約内容や説明を十分に確認しましょう。

さらに、取引の過程で「その他費用」が発生することにも注意が必要です。具体的には、所有権移転や抵当権抹消などの登記手続きにかかる「登記費用」、土地の境界確認や面積測定を行う際の「測量費用」、契約書の作成やリーガルチェックにかかる「契約書作成費用」などがあります。これらの費用は案件ごとに異なり、必要に応じて弁護士や司法書士など他の専門家の協力が求められるケースもあります。

注意点として、不動産鑑定士が仲介業務を行うためには「宅地建物取引業」の免許が必要である点が挙げられます。すべての不動産鑑定士がこの免許を保有しているとは限らないため、依頼前に必ず確認しましょう。免許を持つ鑑定士が直接仲介まで担当する場合は、評価から売買まで一貫したサポートが可能ですが、免許がない場合は提携の専門業者が仲介業務を担い、鑑定士は価値評価や交渉支援など専門的な役割に徹します。連携体制がしっかり構築されているか、コミュニケーションや情報管理が円滑かどうかも重要なチェックポイントです。

上記のとおり、不動産鑑定士と宅建業者が別の会社の場合には、鑑定評価料、仲介手数料がそれぞれ必要となりますが、宅建免許も取得している不動産鑑定士(不動産鑑定会社)の場合には、値引きが可能となる場合があることは、大きなメリットです。

まとめ:企業の不動産戦略にこそ“鑑定士仲介”という選択肢を

企業が保有する不動産は、単なる資産価値の把握や現金化の手段としてだけでなく、長期的な経営戦略や財務戦略に直結する重要な要素です。たとえば、売却による資金調達や資産の最適化、M&Aや事業再編時の資産評価、さらには遊休不動産の有効活用によるコスト削減や収益力向上など、経営判断の局面ごとに専門的な知見と高度な調整力が求められます。

不動産鑑定士による仲介は、こうした多岐にわたる企業ニーズに対応する、極めて専門的かつ中立的なサポート体制を提供します。一般的な不動産会社の仲介と異なり、鑑定士は法律・税務・評価理論に裏打ちされた客観性を持ち、企業の立場や意図を深く理解したうえで、多角的なアドバイスと実務支援を実現します。例えば、売却価格の妥当性を証明する評価書の作成や、株主や監査法人への説明資料、税務申告での根拠資料の提供など、社内外への説明責任を果たすための確実かつ透明性の高い手続きをサポートします。

特に次のようなケースにおいて、「鑑定士仲介」の活用は大きな効果を発揮します。

- 財務・税務の透明性を重視する企業:売却や取得の際、適正な時価評価や税務上の説明責任の観点から、第三者による評価が不可欠となる場合があります。鑑定士が作成した評価書や各種レポートは、監査や税務調査時の重要な証拠資料となり得ます。

- 社内承認や株主説明が必要な企業:上場企業や大規模法人の場合、重要な資産の処分には社内稟議や株主総会等での詳細な説明が求められます。第三者による公平な評価をもとにプロセス全体の透明性を高めることで、承認手続きがスムーズになります。

- M&Aや事業再編を控える企業:事業統合や分割・譲渡に際し、資産評価や価格交渉の公正性を担保するためには、鑑定士による中立的な評価と仲介が不可欠です。クロスボーダー取引や複雑な権利関係にも対応できます。

- 遊休資産の整理・有効活用を検討している企業:使用していない不動産の売却や賃貸、再開発等の戦略立案時にも、現状分析から最適な出口戦略まで一貫してサポートします。

また、鑑定士による仲介の最大の利点は、企業ごとの個別事情や課題に応じたオーダーメイドの戦略提案にあります。たとえば、秘密保持契約(NDA)の締結、社名や物件情報の匿名化による売却活動、複数の入札方式や段階的な販売戦略の立案、最終的なクロージングまでの進捗管理など、目的や優先順位に応じた柔軟な対応が可能です。さらに、契約関連のリーガルチェックや登記、税務・会計処理まで、必要に応じて弁護士や会計士等の専門家と密接に連携し、あらゆるリスクに備えたサポート体制を構築します。

不動産会社との違いを十分に理解したうえで、自社の課題や目的に最適な「鑑定士仲介」という選択肢を取り入れることで、企業の不動産戦略はより合理的かつ信頼性の高いものとなり、将来にわたる持続的な成長と安定経営に大きく寄与するでしょう。