令和7年地価公示 -特徴的な動向等も踏まえて、解説します。-

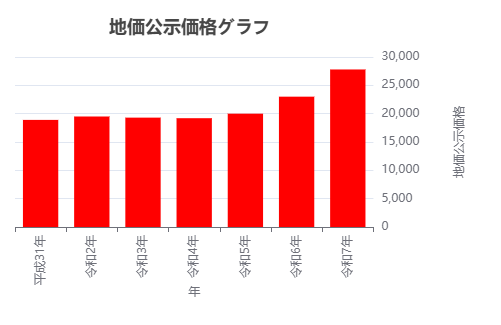

令和7年3月19日に、令和7年地価公示が発表されました。

地価公示は、1/1時点の価格となります。

今年も、昨年と同様、全国的に地価は上昇傾向で推移しており、さらに、その上昇幅は拡大傾向にあります。

上昇の主な要因は、半導体、インバウンド、再開発と例年とほぼ同様となっています。

前年との比較、地域毎の特徴等にも触れながら、以下、令和7年地価公示について、解説していきます。

1.全般的な傾向

初めに、全体的な傾向を説明します。

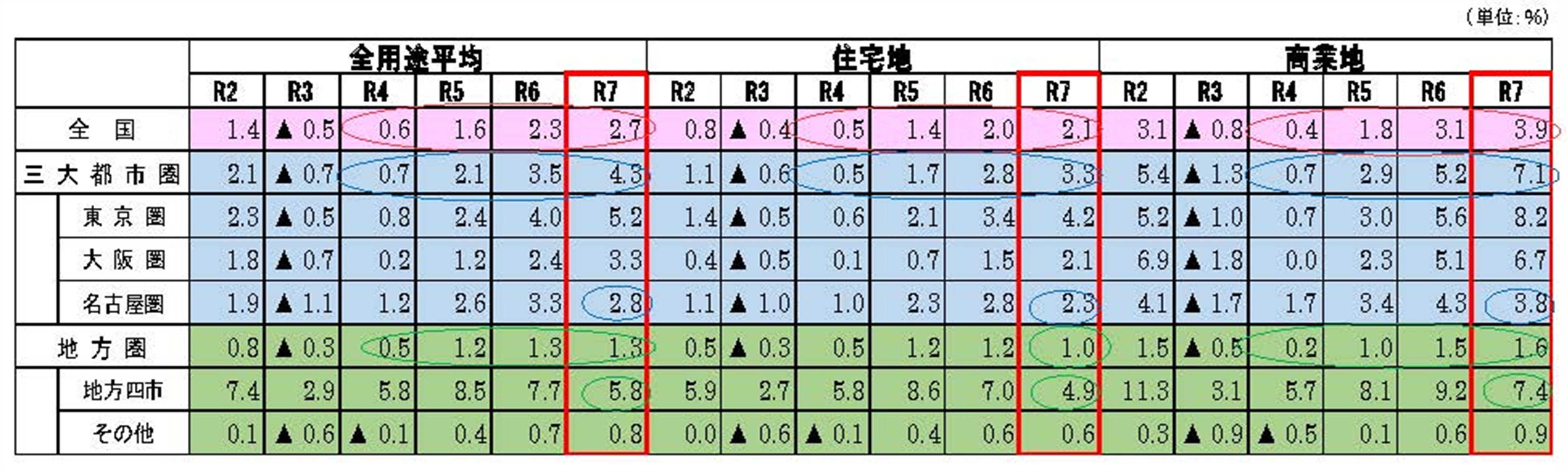

下表を見て下さい。

R7地価公示は、上表において、全てプラスとなっています(赤の四角で囲まれた部分。)。

地方圏は、三大都市圏を除く圏域で、地方四市は、札幌、仙台、広島、福岡になります。

https://fudousan-referencebook.com/sapporo-sendai-hiroshima-fukuoka/

その他は、地方四市を除いた地方圏になります。

上記で全てプラスと言いましたが、誤解をしないで欲しいのですが、全ての地点でプラスになった訳ではありません。

平均変動率ですので、マイナス(下落)となっている地点もあります。これについては、後程触れます。 地方四市は、過去数年に渡り、高い上昇率を示していましたので、少し息切れをしてきたというところでしょうか。

(1)全用途平均

全用途平均では、名古屋圏、地方圏、地方四市を除き、いずれも上昇率が拡大しています。

名古屋圏と地方四市は、上昇幅が縮小し、地方圏は前年と同率になっています。

国土交通省の「令和7年地価公示の概要」によると、

全国の地価は、景気が緩やかに回復している中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏では上昇幅が拡大し、地方圏でも上昇傾向が継続するなど、全体として上昇基調が続いている。

とされています。

(2)住宅地

住宅地は、傾向として、先の全用途平均とほぼ同様となっています。

名古屋圏、地方圏、地方四市を除き、上昇率が昨年よりも大きくなっています。

名古屋圏、地方圏、地方四市は、上昇幅が縮小しています。

地方圏その他は、全用途平均では、上昇幅が拡大していましたが、住宅地では、前年と同率となっています。

「令和7年地価公示の概要」では、住宅地については、以下のとおり説明されています。

○ 低金利環境の継続などにより、引き続き住宅需要は堅調であり、地価上昇が継続している。特に東京圏や大阪圏の中心部などにおいて高い上昇を示している。

○ 交通利便性や生活利便性に優れ、転入者が多い地域では、堅調な住宅需要に支えられ、比較的高い上昇が継続している。

○ リゾート地・観光地では、外国人向けの別荘・コンドミニアム需要や地元の住宅需要などを背景に、引き続き高い上昇となった地点が見られる。

3番目のリゾート地・観光地は、インバウンドということになります。 これについては、令和7年地価公示のポイントの一つになりますので、覚えておいて下さい。

(3)商業地

最後に、商業地です。

細かいところで、少し違いはありますが、先の全用途平均、住宅地とほぼ同様なことが読み取れます。

名古屋圏と地方四市以外は、上昇幅が拡大しています。

「令和7年地価公示の概要」では、以下のとおりです。

○ 主要都市では、店舗・ホテルなどの需要が堅調であり、オフィスについても空室率の低下傾向や賃料の上昇傾向によって収益性が向上していることなどから、地価上昇が継続している。

○ 駅周辺などマンション需要との競合が見られる地域では、高い上昇を示している。

○ 外国人を含めた観光客が増加した観光地では、引き続き高い上昇となった地点が見られる。

○ 再開発事業等が進展している地域では、利便性や賑わいの向上への期待感などから、地価上昇が継続している。

3番目は、住宅地でも触れましたが、インバウンドです。

4番目の再開発については、後程説明を致します。

(4)その他

地価公示には、住宅地と商業地以外にも工業地等があります。

これについても、「令和7年地価公示の概要」で言及されています。

○ 大手半導体メーカーの工場が進出している地域では、関連企業も含めた従業員向けの住宅需要のほか、関連企業の工場用地や事務所・ホテル・店舗等の需要も旺盛となっており、引き続き住宅地、商業地、工業地ともに高い上昇となっている。

○ 好調なeコマース市場による大型物流施設用地等に対する需要を背景として、高速道路等へのアクセスが良好で労働力も確保しやすい工業地では、引き続き高い上昇となった地点が見られる。

○ 令和6年能登半島地震などにより、大きな被害を受けた地域では、地価が大きく下落している。

半導体が出てきました。

これも、この後説明していきます。

2.変動率上位

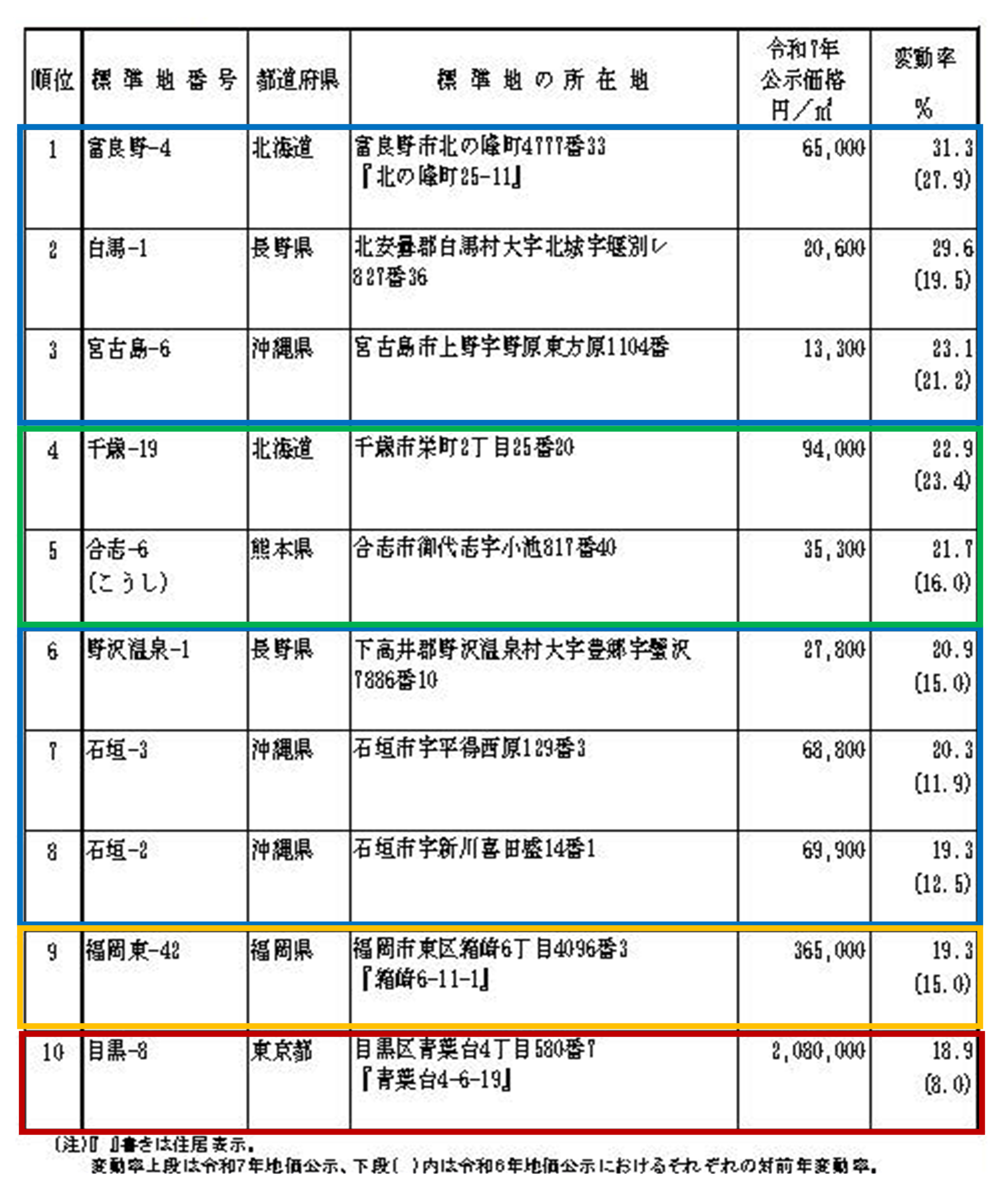

次に、住宅地、商業地それぞれについて、変動率上位10位を紹介します。

(1)住宅地

まず、住宅地です。

色分けをしており、4種あります。

①インバウンド(青色)

青色で囲んだ1~3位、6~8位は、インバウンドによる影響です。

富良野、白馬、野沢温泉、宮古島、石垣島となっています。

6つある内の、3つが沖縄県です。

次いで、白馬、野沢温泉と長野県が2つとなっています。

白馬は常連でしたが、今回、野沢温泉も加わりました。

今年の2月初めに長野駅に行きました。

長野駅は外国人で溢れていました。

タクシーに乗り、運転手さんに、長野駅にたくさんいる外国人はどこへ行くのか、と聞いたところ、白馬か野沢温泉に行く、とのことでした。

さて、公示地 野沢温泉-1です。

昨年の変動率推移は、下記のとおりです。

昨年から、急上昇に転じています。

なぜ、野沢温泉なのでしょうか。

ネットで検索してみると、日本らしさを求めて、外国人が集まっているようです。

私も学生の時に、スキーで野沢温泉へ行きましたが、確かに、日本らしいところです。

ですが、30年も前の記憶ですので、現在はどうなっているのでしょうか。

②半導体(緑色)

緑色で囲んだ4・5位は、半導体による影響となります。

千歳市はラピダス、合志市はTSMCです。

半導体については、例年どおりの結果です。

③再開発(オレンジ色)

オレンジ色で囲んだ9位は、再開発の影響です。

東区箱崎は、九州大学箱崎キャンパス跡地の再開発となります。

28.5haの開発です。

令和6年3月29日に土地利用事業者募集の入札が行われ、令和6年4月18日に優先交渉権者が住友商事株式会社を代表者とするグループに決定しました。

福岡は、昨年(令和6年地価公示)も福岡博多-7が7位にランクインしていました。

④マンション需要(茶色)

最後に、茶色で囲んだ10位になります。

目黒-8は、マンション需要の影響により、変動率が高くなっている地点になります。

青葉台といえば、言うまでもありませんが、高級住宅地の一つです。

この目黒-8ですが、マンション公示地となっており、実際にマンションが建っています。 御存知のこととは思われますが、新築分譲マンションの価格は高騰しておりますので、高級住宅地のマンション敷地も、必然的に、上昇率は高くなります。

(2)商業地

商業地になります。

緑色で囲んだ半導体の影響が4地点と青色で囲んだインバウンドの影響が、それぞれ4地点ずつとなっています。

残り2地点は、オレンジ色の再開発です。

①半導体(緑色)

4地点ありますが、内3地点は、千歳市です。

しかも、上位1~3位が千歳井となっています。

1位の上昇率は+48.8%と+50%に迫る水準です。

残り1地点は、菊陽町(熊本県)です。

②インバウンド(青色)

4位の白馬は、先の住宅地で触れましたので、割愛します。

7位と9位は、浅草(台東区)です。

ここでは、8位の高山市に注目したいと思います。

令和6年地価調査でも、高山市は、6位にランクインしていました。

インバウンドの影響として、白馬、野沢温泉、そして高山となっていますが、共通点は、豪雪地帯です。

雪は、日本の観光資源なのでしょう。

雪で有名な所は、蔵王、立山などが思い浮かびますが、インバウンドの影響はそれほどではないのでしょうか。

参考に蔵王を調べてみましたが、蔵王温泉に山形5-11という公示地がありますが、上昇率は+0.4%となっています。

昨年の令和6年は±0.0%、それ以前はマイナスでの推移でしたので、今後の上昇率の増加に期待をしたいところです。

③再開発(オレンジ色)

5位と10位になりますが、2地点とも渋谷区となっています。

5位の桜丘町は、「Shibuya Sakura Stage」の影響となります。

「Shibuya Sakura Stage」は、昨年11月30日から、順次開業されています。

10位の神山町は、東急百貨店本店跡地再開発の影響でしょう。

こちらは、現在工事中で、令和11年度(2029年度)に竣工予定です。

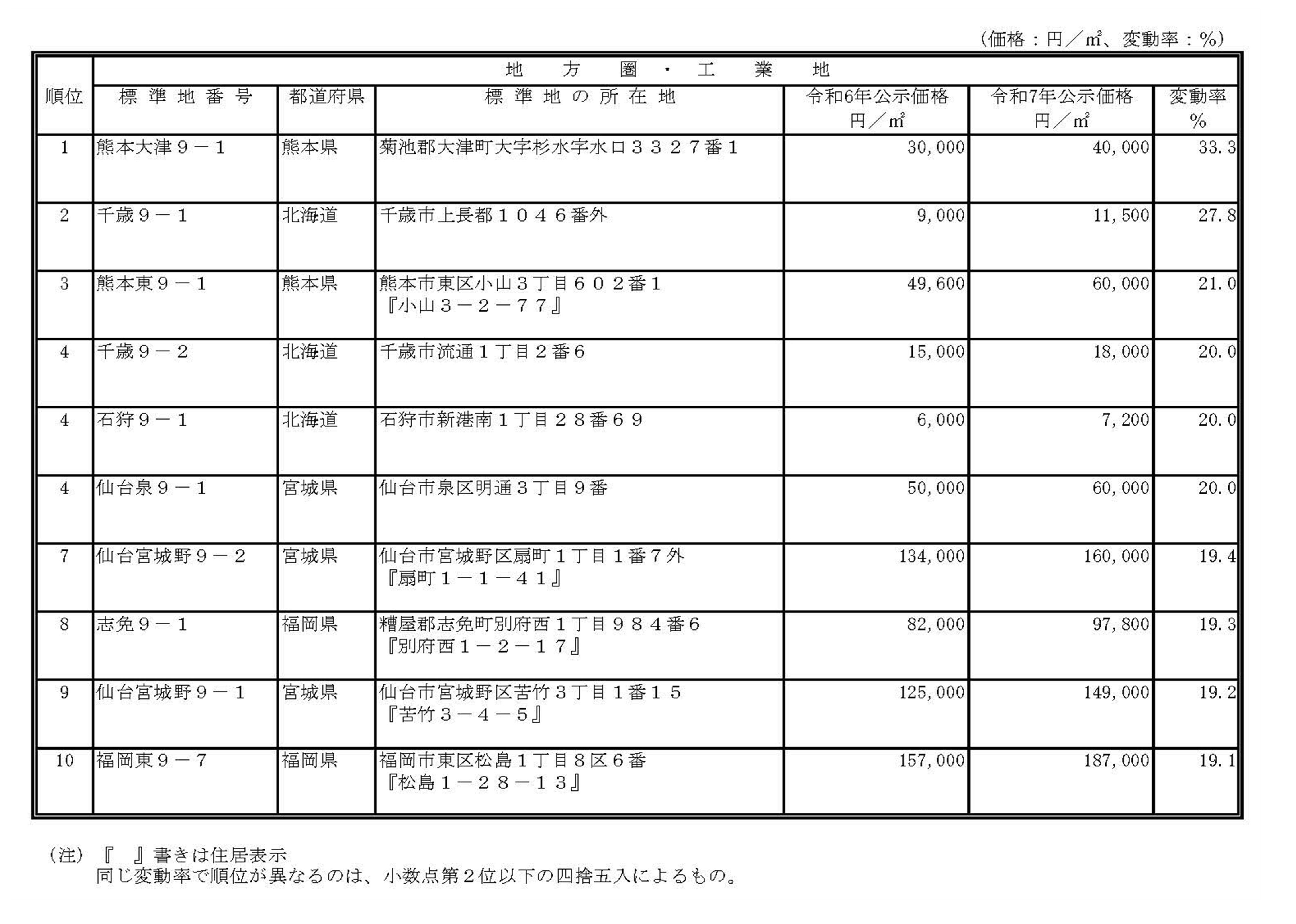

(3)工業地

工業地については、全国の集計がなく、圏域毎となっているため、地方圏のものを掲載します。

10位以内に、北海道が3地点、熊本が2地点となっています。

恐らく、地方圏を除いた工業地の変動率上昇の1位が習志野9-3(+22.2%)ですので、1位の熊本大津9-1、2位の千歳9-1が全国の1位、2位になるものと思われます。

仙台が3地点あるのも気になりますが、今後調べて、報告致します。

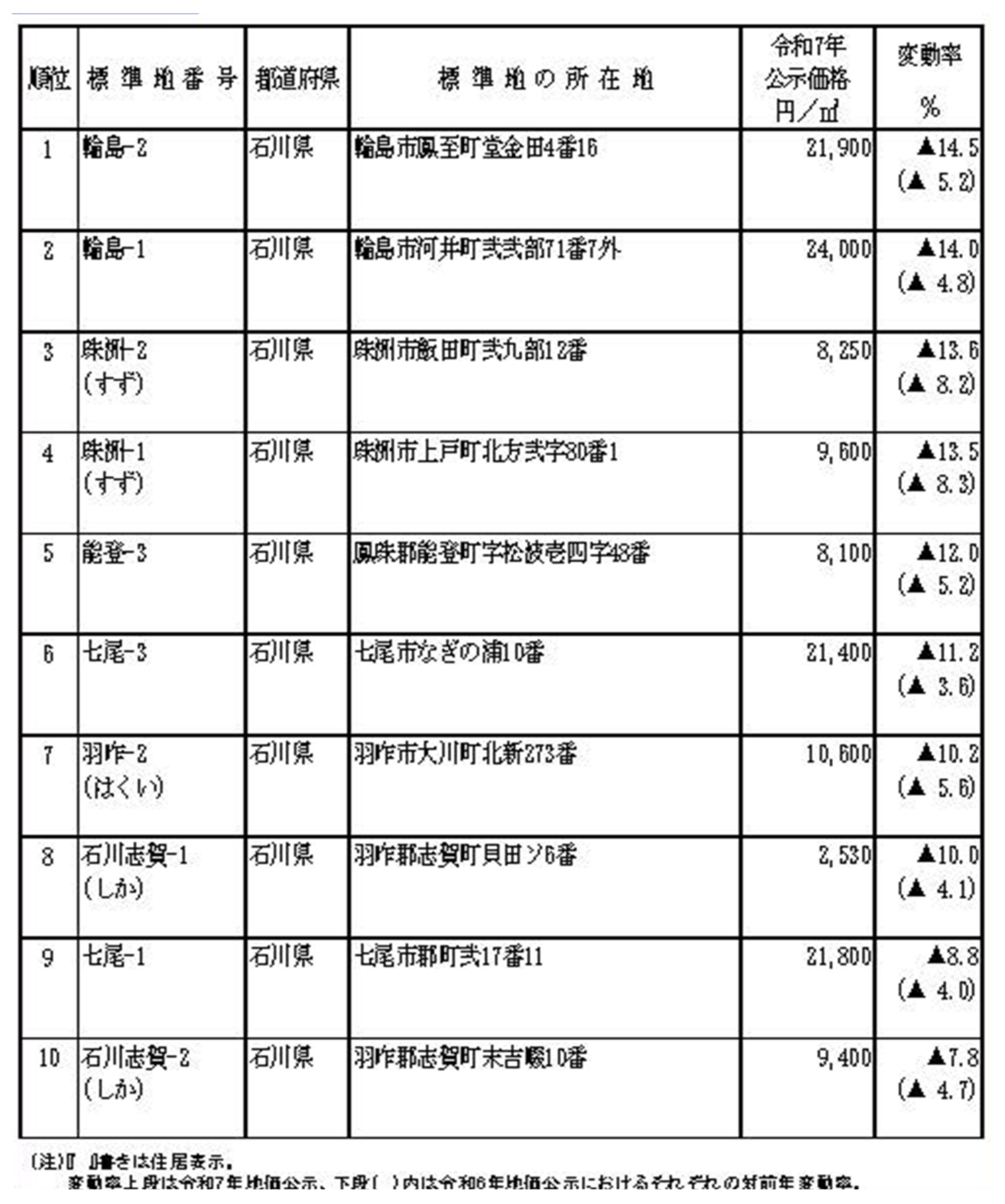

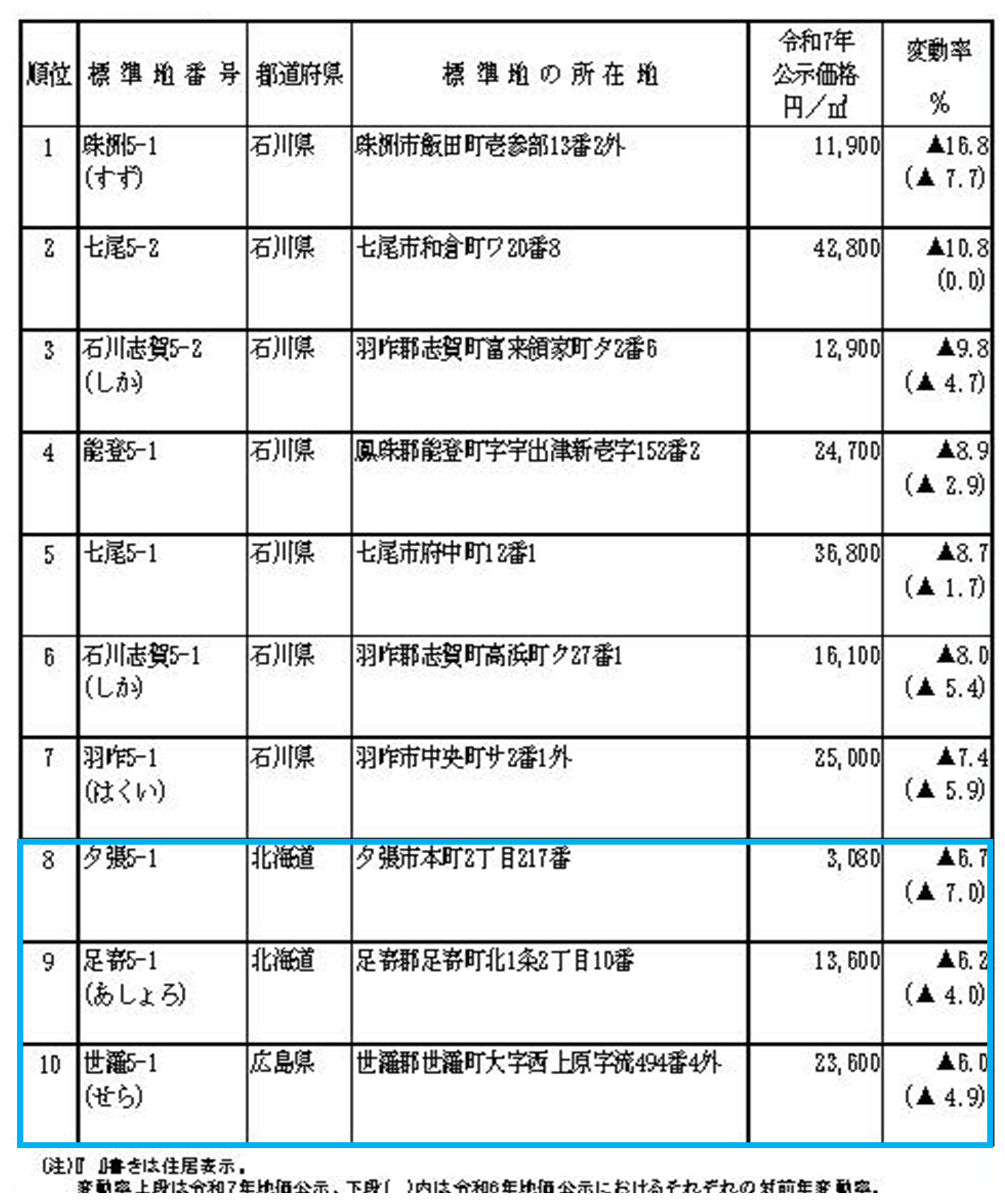

3.変動率下位

変動率下位は、住宅地と商業地をまとめて掲載致します。

一目瞭然です。

住宅地は全て石川県、商業地でも1~7位が石川県となっています。

ここで一つ注意していただきたいのですが、能登半島地震は1月1日に発生しました。

令和7年の公示価格の変動率は、令和6年1月1日から令和7年1月1日の変動率となります。

対して、変動率の下段に括弧書きとなっているのが、前年の変動率で、令和5年1月1日から令和6年1月1日の変動率となり、前年の変動率は、能登半島地震の影響はない変動率となります。

それを踏まえて、令和7年の変動率と令和6年の変動率を比較しますと、もともと△5%程度で下落していたものが、能登半島地震により、下落率が大きいところで10%程度、更に大きな下落率になった、ということが見て取れます。

商業地の8~10位は、石川県以外となっています。

これらは、人口減少により、地価が下落している地域となります。

8位の夕張5-1は昨年の令和6年地価公示でも2位にランクインしていました。

10位の世羅5-1とありますが、世羅は私は知りませんでしたので、少し調べてみました。

広島県内でも有数の農業地域で、果物、花の栽培が盛んです。 世羅梨、世羅ぶどうは、有名だそうです。

4.まとめ

令和7年地価公示は、令和6年地価公示の引き続き、不動産市場が堅調に推移していることが伺えます。

しかし、現在の経済状況を考慮しますと、アメリカの関税政策により、日経平均は大きな変動を示しており、今後の動向は目が離せません。

また、能登半島地震による影響もあります。

今回の公示では、能登半島地震による影響が反映され、地震の影響が認められる地域では、下落率は大きくなっています。

能登半島については、一日も早い復興を祈念しております。

今年9月に、令和7年地価調査が発表されましたら、解説をさせていただきます。