令和7年路線価が発表!今年の地価はどう動いた?|地域別の変化と相続税への影響をわかりやすく解説

はじめに|令和7年の路線価が発表されました

2025年7月1日、国税庁から令和7年分の「相続税路線価」が発表されました。

この路線価は、相続税や贈与税を計算する際の基準となるもので、毎年7月に公表されます。

7月に発表されますが、「相続税路線価」の価格は、各年1月1日時点の価格となりますので、注意して下さい。

不動産を所有している方や、相続を控えている方、贈与を検討している方にとっては、税負担に直結する重要な指標です。

また、地価の動向を知ることで、今後の不動産売買や資産形成の参考にもなります。

この記事では、令和7年の路線価の特徴や全国・地域別の動向、そして相続税への影響について、普段、不動産に馴染みのない方にもわかりやすく解説します。

この記事を読んで分かること

- 令和7年の路線価は全国平均で+2.7%上昇し、3年連続の上昇となった

- 地価上昇の背景にはインバウンド回復・再開発・低金利がある

- 東京・大阪など都市部では地価が大きく上昇

- 地方では観光地で上昇、災害・人口減少地域では下落

- 路線価の上昇は相続税評価額の増加につながる

- 路線価は国税庁サイトで誰でも簡単に調べられる

全国平均の動向|地価は3年連続で上昇、その背景とは?

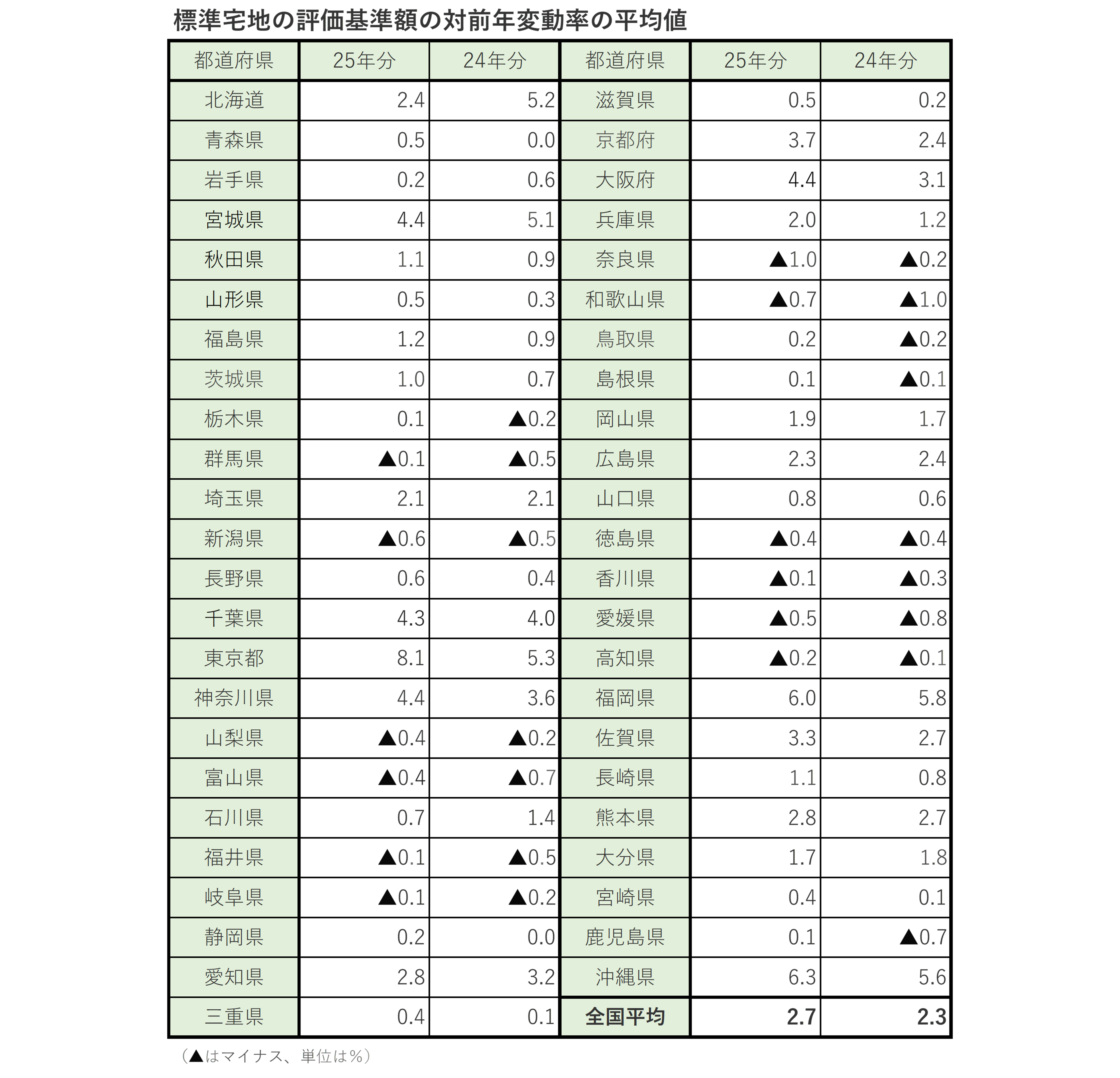

令和7年(2025年)に発表された全国の相続税路線価は、前年比+2.7%の上昇となり、3年連続で地価が上昇する結果となりました。令和5年は+1.5%、令和6年は+2.3%と、年々上昇幅が拡大しており、地価の回復傾向が鮮明になっています。

下記は、令和7年(2025年)、令和6年(2024年)の都道府県別の変動率です。

このような地価上昇の背景には、いくつかの社会的・経済的な要因が複合的に絡んでいます。以下では、主な要因をわかりやすく整理してみましょう。

① インバウンド需要の回復

まず注目すべきは、外国人観光客の増加です。新型コロナウイルスの影響で一時的に落ち込んでいたインバウンド需要が、ここ数年で急速に回復しています。観光地や都市部の商業地では、外国人観光客の消費活動が活発化し、それに伴って店舗需要、ホテル需要の増大により地価が上昇しています。

特に東京・大阪・京都などの主要都市では、ホテルや飲食店の開業が相次ぎ、地価の押し上げ要因となっています。観光地としての魅力が再評価されていることも、地価上昇に拍車をかけています。

② 都市部の再開発の進展

次に挙げられるのが、都市部での再開発プロジェクトの活発化です。駅周辺や商業エリアでは、大型の再開発が進行しており、これが地価の上昇に直結しています。

例えば、東京の池袋や渋谷、新宿などでは、複合施設の建設や駅前整備が進んでおり、商業地としての価値が高まっています。再開発によって利便性が向上し、企業や店舗の進出が増えることで、地価が自然と上昇する流れが生まれています。

③ 低金利環境の継続

さらに、住宅ローン金利の低水準が続いていることも、不動産需要を支える要因となっています。日本では長らく低金利政策が続いており、住宅購入や不動産投資がしやすい環境が整っています。

近年、金利が上昇していますが、世界と比較すると日本の金利水準はまだまだ低利な水準に留まっています。

金利が低いと、借入コストが抑えられるため、個人・法人ともに不動産取得に積極的になります。これにより、土地の需要が高まり、結果として路線価にも反映されるのです。

このように、令和7年の路線価上昇は、観光需要の回復、都市再開発、低金利という三つの要因が重なった結果といえます。今後もこれらの動向が続く限り、地価の上昇傾向はしばらく続く可能性があるでしょう。

地域別分析|東京・大阪・地方都市の路線価はどう変わった?

令和7年の相続税路線価は、全国平均で前年比+2.7%の上昇となりましたが、地域ごとに見るとその動きには大きな差があります。特に都市部では再開発や観光需要の回復により地価が上昇する一方、地方では災害や人口減少の影響で下落する地域も見られ、地価の二極化が進んでいることがわかります。

ここでは、東京・大阪・名古屋といった主要都市、そして地方都市の代表的な事例を取り上げながら、令和7年の路線価の変化を詳しく見ていきましょう。

東京23区|銀座・池袋・新宿が高騰

東京は日本の経済・商業の中心地であり、毎年路線価の動向が注目されるエリアです。令和7年も、都心部の主要商業地では高水準の路線価が維持され、さらに上昇しています。

銀座(中央区銀座5丁目)

- 路線価:48,080,000円/㎡

- 前年比:+4.2%

銀座は全国で最も高額な路線価を記録した地点であり、令和7年もその地位を維持しました。高級ブランド店が立ち並ぶこのエリアは、国内外の富裕層を中心に根強い人気があり、観光客の増加も地価上昇の一因となっています。特にインバウンド需要の回復により、商業施設の売上が好調で、地価の上昇に拍車をかけています。

池袋(豊島区南池袋1丁目)

- 路線価:13,880,000円/㎡

- 前年比:+5.1%

池袋は再開発が進むエリアとして注目されています。駅周辺では大型商業施設の建設や再整備が進み、利便性が向上。若者や外国人観光客の流入も増えており、商業地としての価値が高まっています。こうした動きが地価に反映され、前年比で5%以上の上昇となりました。

新宿(新宿区新宿3丁目)

- 路線価:14,320,000円/㎡

- 前年比:+3.8%

新宿は東京の中でも交通の要所であり、商業・ビジネスの中心地として安定した需要があります。百貨店や飲食店、オフィスビルが集積しており、地価は堅調に推移。再開発の動きは池袋ほど活発ではないものの、安定した上昇が見られました。

大阪・名古屋|都市部の堅調な上昇

東京に次いで注目されるのが、大阪や名古屋といった大都市圏です。これらの地域でも、インバウンド需要の回復や再開発の進展により、路線価は上昇傾向にあります。

大阪・梅田周辺

大阪駅周辺では、再開発が進行中であり、商業施設やオフィスビルの建設が相次いでいます。特に梅田エリアは、関西のビジネス拠点としての地位を確立しており、企業の進出も活発です。加えて、外国人観光客の増加により、ホテルや飲食店の需要が高まり、地価の上昇につながっています。

名古屋・栄地区

名古屋の中心地である栄地区では、地元需要と再開発が重なり、安定した地価上昇が見られます。名古屋は自動車産業を中心とした経済基盤が強く、企業活動が活発なことから、商業地としての価値が高いエリアです。再開発による利便性の向上も、地価上昇の一因となっています。

地方都市|二極化が進む

地方では、地価の動きに明暗が分かれています。観光地や移住先として人気のある地域では上昇が見られる一方、災害の影響を受けた地域や人口減少が進む地域では、地価が下落する傾向が強まっています。

長野県白馬村

- 前年比:+32.4%

白馬村は、スキーリゾートとして国内外からの観光客に人気があり、インバウンド需要の回復が地価に大きく影響しました。リゾート開発も進んでおり、別荘地や宿泊施設の需要が高まっています。地方の中でも特に顕著な上昇率を記録した地域です。

石川県輪島市

- 前年比:−16.7%

輪島市は、令和6年に発生した能登半島地震の影響を大きく受けた地域です。地震による建物の損壊やインフラの被害が深刻であり、地価は大幅に下落しました。災害リスクが地価に与える影響の大きさを改めて示す事例となっています。

その他の地方都市

地方では、人口減少が進む地域では地価が横ばいまたは下落傾向にあります。特に若年層の流出が続く地域では、住宅需要が減少し、地価の維持が難しくなっています。一方で、移住先として人気のある地域や、観光資源が豊富な地域では、地価が上昇するケースも見られます。

このように、令和7年の路線価は、地域によって大きく異なる動きを見せています。都市部では再開発や観光需要の回復により地価が上昇し、地方では災害や人口減少の影響で地価が下落するなど、地価の二極化が進行しています。今後の不動産戦略を考えるうえでも、こうした地域ごとの動向を把握しておくことが重要です。

相続税への影響|路線価上昇で税負担はどう変わる?

令和7年の路線価が全国平均で+2.7%上昇したことにより、土地を相続する際の税負担が増える可能性があります。特に都市部では地価の上昇が顕著であり、相続税の評価額にも直接影響を与えるため、注意が必要です。

ここでは、路線価と相続税の関係、評価額の計算方法、そして税負担を軽減するためのポイントについて、一般の方にもわかりやすく解説します。

路線価とは?相続税評価の基準になる価格

路線価とは、国税庁が毎年7月に公表する、道路に面した土地1㎡あたりの価格です。これは、相続税や贈与税を計算する際の基準となるもので、概ね公示価格の80%相当となるように設定されています。

土地の評価額は、基本的に「路線価 × 面積」で算出されます。つまり、路線価が上がれば、それだけ土地の評価額も高くなり、相続税の課税対象額が増えることになります。

評価額が上がるとどうなる?税負担の増加に注意

相続税は、相続財産の総額から基礎控除を差し引いた金額に対して課税されます。基礎控除は以下のように計算されます:

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除は4,200万円となります。土地の評価額がこの金額を超えると、相続税が発生する可能性があります。

路線価が上昇すると、同じ土地でも前年より評価額が高くなり、基礎控除を超えるケースが増えるため、税負担が重くなる可能性があります。

都市部の土地は特に注意が必要

東京や大阪などの都市部では、路線価の上昇率が全国平均を上回るケースが多く、相続税の負担が大きくなりやすい傾向があります。

たとえば、銀座のような高額地では、わずかな面積でも数千万円の評価額になることがあり、相続税の対象となる可能性が高まります。都市部に不動産を所有している方は、路線価の変動を毎年確認し、早めの対策を検討することが重要です。

評価額を抑えるためのポイント

相続税の評価額を抑えるためには、以下のような方法があります:

① 不整形地や奥行補正の活用

土地の形状や奥行によっては、評価額を減額できる場合があります。たとえば、三角形や旗竿地などの不整形地は、整形地よりも利用価値が低いため、補正率を適用して評価額を下げることができます。

② 地積規模の大きな宅地の評価減

一定以上の広さがある宅地については、「地積規模の大きな宅地」として評価減が認められる場合があります。都市部では適用条件が厳しいですが、郊外や地方では活用できるケースもあります。

③ 小規模宅地等の特例

被相続人が住んでいた土地や事業用の土地については、一定の条件を満たすことで最大80%の評価減が認められる「小規模宅地等の特例」があります。これは非常に効果的な節税手段であり、適用条件を事前に確認しておくことが重要です。

まとめ|路線価の変動を見逃さず、早めの対策を

令和7年の路線価上昇は、相続税の負担増加につながる可能性があります。特に都市部に不動産を所有している方は、評価額が基礎控除を超えるかどうかを定期的に確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

相続税は、事前の準備と知識によって大きく差が出る税金です。路線価の変動を見逃さず、評価減の制度を上手に活用することで、無理のない相続を実現しましょう。

路線価の調べ方と活用方法|誰でもできる簡単ステップと実務への応用

相続税や贈与税の計算に使われる「路線価」は、国税庁が毎年7月に公表している公的な価格情報です。

不動産を所有している方や、相続を控えている方にとっては、税負担を左右する重要な指標ですが、実は誰でも簡単に調べることができます。

このセクションでは、路線価の調べ方をステップごとに解説し、実際にどのように活用できるかについても紹介します。

路線価とは?まずは基本をおさらい

路線価とは、道路に面した土地1㎡あたりの価格を示したもので、相続税や贈与税の土地評価に使われます。

実勢価格(実際の取引価格)よりも低めに設定されており、一般的には公示地価の約8割程度が目安とされています。

路線価は、全国の主要な道路ごとに設定されており、地図上に価格が記載された「路線価図」として公開されています。

路線価の調べ方|国税庁の公式サイトを使えば簡単!

路線価は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」ページから無料で閲覧できます。以下の手順で調べることができます。

ステップ①:国税庁の路線価ページにアクセス

- 国税庁 路線価図・評価倍率表

- 毎年7月1日に更新され、過去の年度も閲覧可能です。

ステップ②:都道府県 → 市区町村 → 町名を選択

- 地図形式で表示されるため、視覚的にわかりやすい構成です。

- 地番(登記上の土地番号)で検索するため、住所とは異なる場合がある点に注意が必要です。

ステップ③:路線価図を確認

- 道路ごとに「〇〇〇〇〇円/㎡」と記載されています。

- 例えば「13,880千円」とあれば、13,880,000円/㎡という意味です。

ステップ④:補正率や評価倍率も確認

- 路線価方式が適用されない地域では「倍率方式」が使われます。

- 評価倍率表で、固定資産税評価額に倍率をかけて評価額を算出します。

路線価の活用方法|相続税だけじゃない!

路線価は、相続税の計算だけでなく、さまざまな場面で活用できます。

① 相続税・贈与税の試算

- 路線価 × 土地面積で、概算の評価額が算出できます。

- 基礎控除を超えるかどうかの判断材料になります。

② 不動産の資産価値の把握

- 実勢価格とは異なりますが、税務上の価値を知ることで、資産管理や相続対策に役立ちます。

③ 不動産鑑定や売買の参考資料

- 路線価は公的な価格情報として、鑑定評価や売買交渉の参考になります。

- 特に法人や投資家は、税務戦略の一環として活用することが多いです。

④ 生前贈与や資産組み換えの検討

- 評価額が高くなる前に贈与を行うことで、税負担を軽減できる場合があります。

- 路線価の推移を見ながら、タイミングを見極めることが重要です。

注意点|住所と地番の違いに気をつけよう

路線価図は「地番」ベースで作成されているため、普段使っている住所とは一致しないことがあります。

そのため、登記簿謄本や固定資産税の納税通知書などで地番を確認してから検索するのが確実です。

また、同じ町名でも道路によって路線価が異なるため、正確な位置を把握することが重要です。

まとめ|路線価は誰でも使える便利な情報源

路線価は、国税庁が毎年公開している信頼性の高い価格情報であり、相続税対策や資産管理に欠かせないツールです。

調べ方も簡単で、インターネット環境さえあれば誰でもアクセスできます。

不動産を所有している方は、毎年の路線価の変動をチェックし、必要に応じて専門家に相談することで、税負担を抑えた賢い資産運用が可能になります。

今後の地価動向|都市部は堅調、地方は選別進む

令和7年の路線価は全国平均で+2.7%の上昇となり、都市部を中心に地価の回復傾向が続いています。

しかし、地域別に見るとその動きには大きな差があり、今後の地価動向は「都市部の堅調な上昇」と「地方の選別的な変化」という二極化の流れがさらに強まると予想されます。

このセクションでは、今後の地価の見通しについて、都市部と地方それぞれの視点から解説します。

都市部の地価は今後も堅調に推移する可能性が高い

東京・大阪・名古屋などの大都市圏では、今後も地価の上昇が続くと見られています。

その背景には、以下のような要因があります。

① 再開発の継続

都市部では駅周辺や商業地を中心に、再開発プロジェクトが継続的に進められています。

複合施設の建設やインフラ整備により、利便性が向上し、居住・商業ニーズが高まることで地価が押し上げられます。

たとえば、池袋や渋谷では大規模な再開発が進行中であり、今後も地価上昇の要因となるでしょう。

② インバウンド需要の回復

外国人観光客の増加は、商業地の地価に大きな影響を与えます。

ホテルや飲食店の需要が高まり、土地の利用価値が上がることで、地価が上昇します。

特に銀座や京都など、観光地としてのブランド力があるエリアでは、今後もインバウンド需要が地価を支える要因となるでしょう。

③ 低金利環境と資産運用ニーズ

住宅ローンの低金利が続いていることに加え、資産運用の一環として不動産を選ぶ個人・法人が増えています。

安定した収益を見込める都市部の不動産は、投資対象としての魅力が高く、地価の下支えとなっています。

地方の地価は「選別」が進む時代へ

一方、地方では地価の動向が地域によって大きく異なり、「選ばれる地域」と「そうでない地域」の差が広がっています。

① 観光地や移住先として人気のある地域は上昇傾向

長野県白馬村のように、観光資源が豊富でインバウンド需要が見込める地域では、地価が大きく上昇しています。

また、テレワークの普及により、自然環境が豊かで生活コストの低い地方への移住ニーズも高まっており、こうした地域では地価が堅調に推移する可能性があります。

② 災害リスクや人口減少が進む地域は下落傾向

石川県輪島市のように、災害の影響を受けた地域では、地価が大きく下落する傾向があります。

また、若年層の流出や高齢化が進む地域では、住宅需要が減少し、地価の維持が難しくなっています。

今後は、地方の中でも「観光・移住・産業」がバランスよく整った地域が選ばれ、そうでない地域との差がさらに広がると考えられます。

今後の地価動向を踏まえた資産戦略とは?

地価の動向は、相続税や不動産売買、資産運用に大きな影響を与えます。

そのため、今後の地価の見通しを踏まえたうえで、以下のような戦略を検討することが重要です。

- 都市部の不動産は、資産価値の維持・上昇が期待できるため、長期保有や賃貸活用が有効

- 地方の不動産は、地域の将来性を見極めたうえで、売却や組み換えを検討

- 相続予定の不動産については、路線価の変動を定期的に確認し、評価減の制度を活用した節税対策を検討

まとめ|地価の「格差時代」に備える

令和7年の路線価を通じて見えてきたのは、都市部と地方の地価動向の違い、そして今後さらに進むであろう「地価の格差時代」です。

不動産を資産として保有する以上、地価の変動は避けて通れないテーマです。

今後の地価動向を正しく理解し、地域ごとの特性を踏まえた資産戦略を立てることで、相続や売却の場面でも有利に立ち回ることができます。

路線価はその判断材料のひとつとして、非常に有効な情報源です。

まとめ|令和7年路線価から見える地価の流れと相続対策の重要性

令和7年の相続税路線価は、全国平均で前年比+2.7%の上昇となり、都市部を中心に地価の回復傾向が続いています。特に東京の銀座や池袋、大阪の梅田などでは再開発やインバウンド需要の影響で地価が高騰し、相続税評価額にも大きな影響を与えています。

一方、地方では地価の二極化が進み、観光地や移住先として人気のある地域では上昇する一方で、災害や人口減少の影響を受けた地域では下落傾向が顕著です。こうした地域差は、今後の不動産戦略や相続対策を考えるうえで、ますます重要な視点となっていくでしょう。

路線価は、国税庁の公式サイトで誰でも簡単に調べることができ、相続税の試算や資産価値の把握に役立ちます。特に都市部に不動産を所有している方は、路線価の変動を毎年確認し、評価減の制度や特例の活用を含めた早めの対策が求められます。

今後の地価動向は、都市部の堅調な上昇と地方の選別的な変化という「格差時代」に突入していく可能性があります。不動産を資産として保有する以上、地価の変動は避けて通れないテーマです。路線価を正しく理解し、地域ごとの特性を踏まえた資産戦略を立てることで、相続や売却の場面でも有利に立ち回ることができます。

不動産と税金は密接に関係しており、知識と準備があるかどうかで結果が大きく変わります。令和7年の路線価をきっかけに、ぜひ一度ご自身の資産状況を見直してみてはいかがでしょうか。